Михаил Федорович – первый царь династии Романовых

Уже в ноябре 1612 г. по городам были разосланы грамоты о созыве Земского собора для избрания царя. От каждого крупного города предлагалось прислать по 10 человек, которые могли бы выразить волю жителей. Но представители примерно из 50 городов прибыли только в январе 1613 г., т.к. в стране было сложно и тревожно. На собор прибыли и представители высшего духовенства. Но их было мало. Патриарх Гермоген умер в земляной тюрьме от голода, новгородский митрополит Исидор находился в плену у шведов, а ростовский митрополит Филарет (в миру Федор, отец будущего царя) – в польском плену, погиб крутицкий митрополит Варлаам. Главным на соборе оказался восстановленный ростовский митрополит Кирилл. Рядовые ополченцы разошлись по домам, а их руководители присутствовали на соборе. Всего собор включал около 700 человек. Среди них также были представители дворянства, купечества, посадского населения, казачества и черносошного крестьянства (государственных крестьян). Не было только представителей из поместий дворян и бояр, холопов и «гулящих», т.е. свободных людей. На соборе сразу образовались группировки, и каждая предлагала своего кандидата. По мнению историков, в то время в Москве среди ратных людей более всего находилось казаков – около 10 тыс. человек. Дворян было около 2 тыс. и стрельцов – 1 тыс. Самым популярным был Д. Трубецкой. Он происходил из знатного княжеского рода, зарекомендовал себя способным полководцем и к тому времени возглавлял временное правительство. За свои заслуги он получил в «кормление» богатую область на Севере Вагу. Кстати, в московском государстве, как и во времена Киевской Руси, наместники, воеводы не получали жалованья. Их должно было содержать местное население. И начиналось кормление м призыва «Кто сколько может дать». И давать мало было небезопасно. По всей стране рассылались грамоты, в которых превозносились достоинства Д. Трубецкого. Бояре предлагали на престол шведского Карла–Филиппа – он уже официально правил Новгородской землей. Предлагалось и кандидатура польского королевича Владислава. Но его сторонники вынуждены были покинуть Москву после того, как в конце 1612 г. король Сигизмунд попытался прорваться к Москве. От дворянства поступали предложения избрать царем того или иного знатного князя. По некоторым источникам, и Д. Пожарский выставлял свою кандидатуру и на агитацию тратил много денег. Как видно, большинство служилых (ратных) людей в то время в Москве составляли казаки. Они предлагали три кандидатуры: Д. Трубецкого, Д. Черкасского и М.Ф. Романова. Перво-наперво на соборе решили: не избирать иностранных принцев, а избрать «государя благочестивого, подобного прежним «природным» государям». Такие цари как Б. Годунов, В. Шуйский, Лжедмитрий природными, т.е. прирожденными государями не считались в народе. Рассмотрев подробно все кандидатуры, собор остановился на 16-летнем Михаиле Романове. Он происходил из знатного боярского рода. Его предки занимали самые высокие посты при московском дворе и правительства. Михаил был одним из наиболее близких родственников угасшей династии московских князей. Последние вели свою родословную от младшего сына Александра Невского Даниила. Михаил приходился последнему «природному» царю Федору Иоановичу двоюродным племянником по женской линии. Но не только на соборе предлагали кандидатуру Михаила. От больших городов, купцов, дворян и простых казаков приходили письма с предложением избрать царем Михаила. Когда собор назвал одну общую кандидатуру, решили сделать перерыв на две недели. Это время требовалось, чтобы связаться со своими городами, связаться с не приглашенной на собор знатью и узнать их мнение относительно Михаила. Первое заседание после перерыва началось 21 февраля. По преданию на нем выступили представители казаков и сказали, что больше нельзя откладывать вопрос об избрании царя, т.к. достойный кандидат уже найден. Были возражения, что Михаил молод, но в ответ сказали, что у него есть дядя Иван Никитич, который будет ему «крепкой подпорой». В результате в тот же день Михаил Романов наречен «царем и великим князем всея Руси». Избрание нового царя вызвало всеобщее ликование. Был положен конец безвластию и хаосу. У простого народа Михаил вызвал уважение потому, что несмотря на молодость натерпелся от многих невзгод: уже в 4-х летнем возрасте он был объявлен Б. Годуновым государственным преступником, разлучен с родителями, и помещен в Белозерскую тюрьму. Вместе с поляками находился в осажденном Кремле, но в услужение к интервентам не пошел, переносил голод и унижения. Его отец Филарет находился в заточении в Польше. После собора во все концы были посланы грамоты с сообщением об избрании царя, население стало присягать новому царю. Но Михаил не знал обо всем этом и находился далеко от Москвы в селе Домнино Костромского уезда. Он вместе с матерью прибыл сюда, чтобы поправить здоровье после пребывания в кремлевской осаде. В то время по всей стране рыскали шайки поляков и казаков, занимавшиеся грабежами и разбоем. Здесь также обитал отряд поляков. Очевидно, они узнали о приезде богатой московской боярыни и захотели поживиться очередным разбоем. Местный староста И. Сусанин, узнав об этом через своего зятя, предупредил Марфу и Михаила о грозящей опасности. Они успели укрыться. А И. Сусанин завел отряд в непроходимые болота, где и погиб. Об этом стало известно много лет спустя и его родственники были вознаграждены. В костромские края было отражено высокое посольство. Михаил и Марфа в то время поселились в Ипатьевском монастыре. Уже было известно, что они категорически против царствования Михаила, ибо знали, что случилось с выборными царями, а сейчас в стране к тому же царил хаос и разруха. Казна была пуста. В царском дворце в Кремле не было ни полов, ни крыши, ни окон, ни дверей. Вот до чего дошла некогда великая страна! Когда 14 марта 1613 г. посольство прибыло в Ипатьевский монастырь, Михаил и Марфа категорически отказались от царствования Михаила. Послы, в их числе и рязанский архиепископ Феодорит, стали убеждать их согласиться, объяснив, что в случае отказа начнется новая борьба между претендентами на престол и страна вовсе погибнет. Марфа поняла, что другого выхода нет, и благословила сына на царствование. Тут же в монастырском храме Михаил получил благословение и от Феодорита, а также символ царской власти – скипетр. Михаил и Марфа собрались в дорогу, но прибыли в Москву только 2 мая. Они не спешили, т.к. не имели своей сильной охраны, сторонников, а Москва была разграблена. Не только не было царской казны, но нечего было даже есть. К тому же в Москве находились несколько претендентов на престол, поддерживаемых войском. Царь с матерью двигались медленно, обрастая по пути сторонниками новой власти. В конце апреля временное правительство заявило, что все дьяки и подьячие отъехали на встречу к царю и вести делопроизводство некому. Михаил попросил, чтобы Трубецкой и Пожарский были отстранены от власти. Это и было сделано. Кроме того, бывшие правители написали послание с просьбой разрешить встречать молодого царя. 2 мая 1613 г. царя торжественно встречали в Москве: с радостью, весельем и иконами. Михаил посетил кремлевские храмы и поклонился гробам прежних государей. Прибывшие в царский дворец увидели, что покои царя состояли только из Золотой палаты и двух маленьких комнат. Марфа не могла поселиться рядом с сыном и вынуждена была расположиться в Воскресенском монастыре. 11 июня 1613 г., когда Михаилу исполнилось 17 лет, он венчался на царство. Первым делом новый царь стремился принести спокойствие и мир измученному за долгие годы Смуты народу и возродить Московское государство.

Неотложные меры М. Романова по спасению Отечества

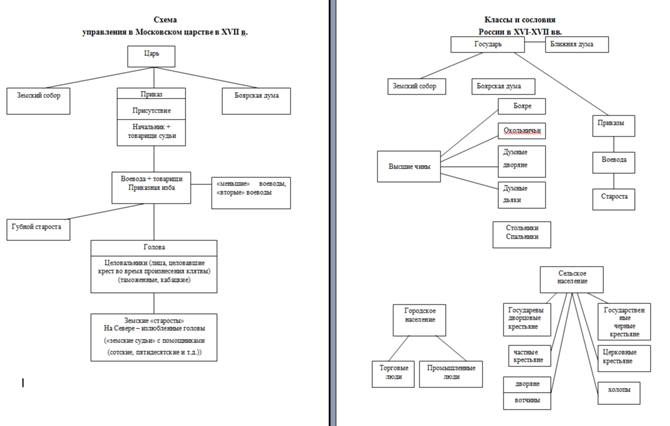

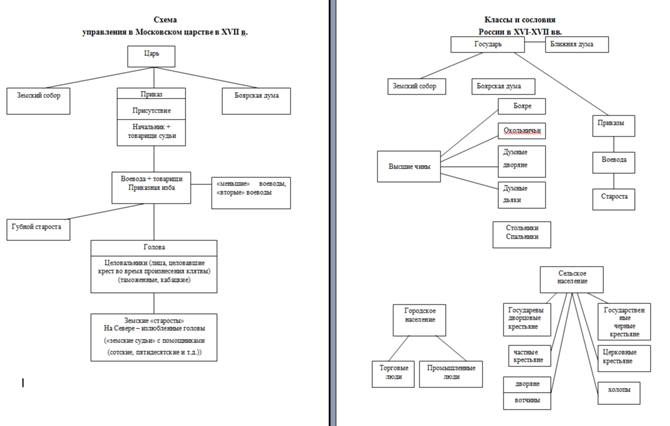

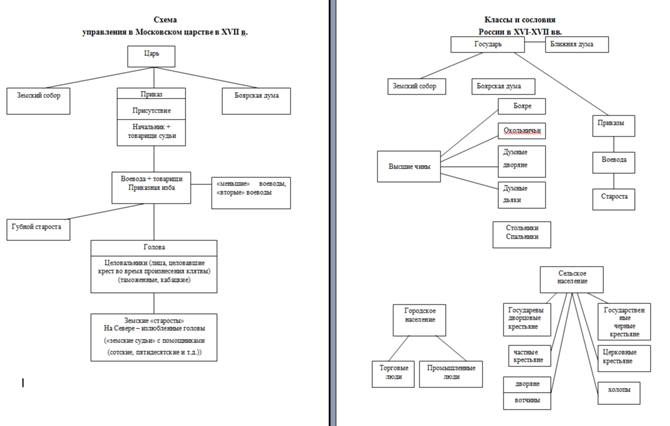

С интервентами в Москве покончили, но мир в России еще долго не мог установиться. В 1613 г. отряд поляков А. Гонсевского занимался грабежами и разбоем в Торопецком уезде. Другой отряд под руководством А. Лисовского разорял местности под Брянском, Орлом и Карачевом. И. Заруцкий с казаками подверг огню и мечу Рязанские земли. Только под Воронежем его настигли царские войска. Потерпев поражение, казаки пошли на юг. Здесь в Астрахани Заруцкий и М. Мнишек основали свое государство с целью пойти под протекторат персидского шаха. Опасен был не столько сам Заруцкий, сколько его попытки поднять против царя всех казаков. С этой целью распространялись грамоты среди казачества с приглашением идти на службу к Заруцкому. В свою очередь молодой царь рассылал свои грамоты о новом законном правительстве, которое наводит порядок в стране, тишину и спокойствие. В Астрахань царь направил войско. Жители Астрахани узнали об этом и подняли против Заруцкого восстание. Заруцкий и Марина бежали. За ними отправился отряд, который их обнаружил. Под стражей их привезли в Москву. Здесь Заруцкого и сына Марины Ивана казнили. Марину лишили свободы, и она вскоре умерла в заточении. Казаки Заруцкого были прощены и взяты на царскую службу, что вызвало большое доверие к царю со стороны казаков. Однако на Севере в Белозерском, Вологодском и Каргопольском уездах продолжались бесчинства казаков под руководством атамана Баловня. Чтобы мирно прекратить грабежи к казакам были посланы представители духовенства. Часть казаков поддалась на уговоры, отстала от банды и перешли на сторону царских воевод. Но другие продолжали свои разбои. Они осадили Вологду, Ярославль и в 1615 г. подошли к Москве. Воевода В. Лыков разгромил отряды в районе Вологды и под Москвой. Зачинщики восстания были казнены, простым казакам снова предложили царскую службу. В этом же году началась перепись казаков, распределение их по гарнизонам, выплата жалованья, наделение землей. Благодаря этому в 1619 г. с беспорядками казаков было покончено. Освободить страну от внешних завоевателей было сложнее. Смоленск с богатыми землями был захвачен польским королем Сигизмундом. Его сын Владислав претендовал на русский престол. Многие Северо-западные земли вместе с Новгородом находилось под властью шведского короля. И у него были виды на московский престол: он хотел посадить на него своего брата Карла-Филиппа. Под Новгород были отправлены войска, чтобы изгнать шведов. Но летом 1614 г. они потерпели сокрушительное поражение, и шведы захватили еще и Гдов. Многие жители Новгорода хотели вернуться в состав Московского государства. Об этом должен был сообщить царю глава отряженного посольства Киприан. Когда об этом узнал шведский король, он двинул в январе 1615 г. свои войска для захвата Пскова. Его встретили здесь заранее присланные царские отряды. Горожане Пскова вместе с ними оказали решительное сопротивление. Король вынужден был уйти от Пскова. Он понял, что вопрос надо решать в ходе переговоров. Переговоры шли трудно и долго. Только в феврале 1617 г. был подписан Столбовский мирный договор. В соответствии с ним России возвращался Новгород с прилегающими землями. Но Швеции оставались все города в Прибалтике: Иван-город, Копорье, Орешек, Ям. За эти города Москва воевала весь XVI век, их приходилось отдавать. Но ничего нельзя было поделать. Россия сильно ослабела во время Смуты и вынуждена была за это заплатить. Еще сложнее обстояли дела с Польшей. Польша и Россия тоже были обессилены и не могли вести масштабные военные действия. Но противоречия были острые. К переговорам приступили осенью 1616 г. Россия требовала вернуть Смоленск и всех пленных. Польша соглашалась только на возврат пленных. Споры были такими острыми, что закончились вооруженными столкновениями. В результате польские послы были побиты и взяты в плен (переговоры проходили между Смоленском и Вязьмой). Польский король возмутился и отправил войско во главе с королевичем Владиславом – «для отмщения за поругание послов». Но королевич решил не только отомстить, но и занять московский престол. Он стал рассылать грамоты русским дворянам с широкими обещаниями и приглашал к себе на службу. Некоторые воеводы отнеслись к этому положительно и перешли на его сторону. Владислав занял Дорогобуж, Вязьму. Остался один Можайск перед Москвой. Высланные навстречу царские воеводы остановили поляков и вынудили их зазимовать. Весной 1618 г. Владислав возобновил военные действия, обошел Можайск и подошел к Москве. В сентябре 1618 г. начались бои в районе Данилова монастыря. Для Михаила Владислав представлял смертельную угрозу из-за притязаний на престол. Но царь Москву не оставил и возглавил оборону города. Это воодушевляло войска и воевод. Однако Владислав пытался захватить Кремль. Но его прекрасная конница не могла преодолеть крепостные стены. Тогда он решил взорвать Арбатские ворота Кремля. К счастью, два французских инженера сообщили об этом царю. После взрыва ворот из Кремля хлынули царские войска и отогнали поляков. Потерпев наудачу здесь, Владислав решил штурмовать Троице-Сергиев монастырь. Это ему тоже не удалось. Тогда поляки вынуждены были сесть за стол переговоров. Они состоялись недалеко от монастыря в с. Деулино. Перемирие заключили на 14 лет и 6 месяцев. По условиям договора Россия получала от поляков Вязьму, Козельск, Чернигов и другие города, а также всех пленных. За Польшей оставались Смоленск, Невель, Дорогобуж и другие города. После заключения Деулинского перемирия из польского плена вернулись брат царя Василия, И. Шуйский, воевода М. Шеин и др. Вернулся и отец Михаила Филарет (до монашества Федор). 22 июня 1619 г. Филарет стал патриархом «Московским и всея Руси». С 1622 г. он - официальный соправитель сына с титулом Великий государь. Теперь они вдвоем с Михаилом принимали послов, подписывали грамоты и т.д. Филарет оказывал неоценимую помощь Михаилу. В молодости Филарет был красавец и первый щеголь в Москве. В лучшие годы невольно пострижен в монахи. За свою жизнь он познал и опалу с тюрьмой, жизнь в Тушино и польский плен. Все это закалило его характер и волю. Он был очень опытный и умудренный жизнью человеком. По характеру твердый, волевой, жесткий и даже жестокий. Его характер был, как бы противоположен сыну Михаилу. Последний был умный, мягкий, но бесхарактерный. Это открывало возможность влияния на него со стороны. И хорошо, что таким властным человеком рядом оказался Филарет. При формировании правительства многие должностные лица остались на своих прежних местах. Даже бояре из «семибоярщины» вошли в Боярскую думу. Вошли в нее и полководцы- освободители s Трубецкой (его боярство было подтверждено) и Пожарский (он получил боярский чин), а также Минин (получил чин думного дворянина). Почти никто не был наказан «за прежние измены», т.к. царь считал важнейшей задачей консолидацию всех сил в трудное время. Главным помощником царя стали Земские соборы. С 1613 по 1622 гг. они работали почти непрерывно и являлись совещательным и исполнительным органом власти. На них обсуждались вопросы взимания налогов и добровольных пожертвований, о направлении войск в тот или иной регион, о заключении мирных договоров, о реформах и др. Другим совещательным органом была Боярская дума. Она включала 30-40 человек. Но это были не только бояре, но и окольничьи, думные дворяне и дьяки. Через боярские комиссии она осуществляла и управление государственными делами. Была и Ближняя Дума. Она состояла обычно из 4-х бояр. Ею рассматривались секретные дела. Следующим звеном управления были приказы. Некоторые действовали и во время Смуты. Были свои приказы и в ополчениях: Посольский, Разрядный, Поместный и Земский. Михаилу не надо было вновь создавать приказы. Он их только пополнил новыми людьми и расширил. Их стало в итоге около 40. Некоторые из них были временные - создавались для решения какого - то конкретного дела. Постоянными приказами были (кроме указанных) следующие:

Во главе приказов находились судьи из бояр или окольничьих, а также дьяки. Приказ состоял из судейского присутствия и канцелярии. Последние подразделялись на столы (отделы). Судьи и думные дьяки имели земельные владения и получали деньги согласно окладов. Простые дьяки и подьячие получали только деньги. Материальное обеспечение приказов осуществлялось за счет собранных налогов и податей. В городах с прежних времен сохранилось местное управление. Но воеводы стали назначаться на 1-2 года из дворян по московскому списку. Воеводы имели в своем ведении приказные губы, включавшие, как и приказы, столы по отдельным вопросам; их функциями были оборона, строительство и содержание дорог, мостов и др. Налоги собирали губные старосты и целовальники (целовали крест в подтверждение добросовестности и честности). По просьбе горожан с ведома царя разрешалось в неприграничных городах обходиться без воевод. Смута закончилась, но до спокойствия было далеко: Россия находилась в состоянии войны с Польшей, Швецией и Астраханским государством, которое образовали Марина Мнишек и И. Заруцкий. Южная граница вообще была открыта для турецко-татарской агрессии. За годы безвластия пришли в упадок многие города-крепости. Пришлось в 120 таких городах заменить воевод и осадные и стрелецкие головы (командиры отрядов). Надо было навести здесь порядок: провести ревизию вооружения и перепись ратных людей, разделить их на сотни, которыми будут руководить головы, отремонтировать укрепления. Огромнейший ущерб был нанесен во время Смуты сельскому хозяйству. В 1613-1617 гг. на Западе московского государства распахивалось только 5 % земельных угодий, а на Востоке - 17%. Сельская местность обезлюдела, и численность населения была восстановлена только в 20-е годы XVII века. Нужны были значительные средства для восстановления страны. Но царь с этим спешил. В течение первого года правления Михаила собирали налоги только за прошлые годы. Имущих просили пожертвовать, кто сколько сможет. Обратились к богатым промышленникам Строгановым с просьбой дать в долг хлеба, рыбы, соли и др. товаров, а также денег. В ответ сначала была оказана помощь на 3000 руб., а потом еще несколько раз в большем размере. В следующем году Земский собор ввел чрезвычайные налоги для торговых людей - «пятину» - пятую часть всего имущества. На третий год «пятину» сделали обязательной для всего посадского населения. И только на четвертый год налоги обязано было платить все население. Но в целом с 1613 по 1619 гг. экстраординарные налоги («пятая деньга») вводились 7 раз, т.е. ежегодно. Но было много постоянных налогов. Они делились на 2 группы: - окладные и косвенные; - неокладные (пошлины и пени) Основным окладным налогом являлось тягло - плата за используемую землю. Косвенные включали: таможенные сборы, ямская гоньба, хлебные запасы, кабацкие и стрелецкие деньги, городовое и мостовое дело и др. Эти налоги собирали со всего города. Неокладные налоги - это пени, штрафы, судебные сборы и т.д. С 1627 г. введена по закону новая повинность - обязанность всех категорий населения поставлять подводы (телеги) по установленным нормам. Самая высокая норма была установлена для бояр и митрополитов - 20 единиц с каждого. Существовали и другие повинности или обязанности для всего населения: принимать и кормить на своих дворах ратных людей, царских гонцов, иностранных послов и лошадей. Введено ряд законов по борьбе с пьянством и табакокурением. Последнее вообще запрещалось, т.к. приводило к пожарам. Употреблять спиртные напитки разрешалось несколько раз в году по большим праздникам. Кто допускал пьянство, того сажали с тюрьмы, били кнутом или водили по городским улицам. Запрещалось открывать корчмы на гостиных дворах и в крупных городах. Введен новый закон относительно бесчестья. Ранее обидчик выдавался «головой» обиженному. Теперь вместо этого вводился большой денежный штраф. Источником доходов для царской казны были не только налоги, но и торговля. Право торговать хлебом, шелком-сырцом, медью, икрой и ревенем согласно царского указа имел только царский двор. Занимались торговлей купцы гостиной сотни. Доходы от торговли составляли внушительные суммы: шелком 13.500 руб., икрой 30.000 руб., а хлебом - до 1 млн. руб. Продавались не только указанные товары, но и все излишки дворцового хозяйства. Царь Михаил очень интересовался вопросами сельского хозяйства: садоводства, цветоводства, огородничества и виноградарства. Он стал инициатором возделывания виноградников в районе Астрахани. Оттуда поставлялись ко двору вина. В Кремле были устроены сады, где выращивали яблоки, груши, сливы, вишни, грецкие орехи. Крыши погребов приспособили для выращивания южных теплолюбивых растений в зимних садах. Тогда начали впервые выращивать цветы: лилии, розы, гвоздики и др. Семена выписывал сам Михаил из-за границы. В огородах выращивали огурцы, свеклу, морковь, а также дыни и арбузы. В погребах начали хранить кроме простых продуктов и виноград, яблоки, груши, финики и др. Постепенно возрождалось скотоводство. На заливных лугах Северной Двины паслись высокоудойные коровы, тонкорунные овцы и породистые лошади. Не забывали и рыболовство. Сельдь добывалась в Переяславском (Плещеевом) озере, в Ростовском озере - щуки, а на Волге - стерлядь и осетров ловили. Разводили рыбу и в искусственных прудах. Для этого существовали целые рыбные слободы. Вместо денежных налогов они платили подати натурой. Начали появляться и первые промышленные предприятия: Пушечный двор, Оружейная палата, Золотая и Серебряная палаты (ювелирные изделия), Монетный двор (чеканка монет), Хамовный двор (производство тканей) и др. Сначала все они были только дворцовыми. Затем стали приглашаться в Москву и иностранцы. А. Виниус построил в Туле завод для выплавки железа. В 1634 г. возле Москвы начал строиться стекольный завод, а через 10 лет около Костромы П. Марселис начал выплавлять железо. Михаил продолжил дело предыдущих государей и тоже приглашал в страну рудознатцев. В 1618 г. Дж. Ваттер открыл запасы руды на Урале. Через 12 лет там стали выплавлять медь и железо. Действовали и старые промыслы в Туле - оружейное дело, в Устюжне - железоплавильное. В Архангельске традиционно производили канаты. В других местах монастыри, посадские люди и стрельцы добывали соль, изготавливали порох и селитру, варили смолу и деготь. В Москве возобновил работу Печатный двор. Он выпускал богослужебные книги. Тираж достигал 1000 экз. Михаил выписывал из-за границы ювелиров, архитекторов, часовщиков и др. У царя была особая страсть к часам. Иностранные послы, зная об этом, старались подарить ему экзотические часы - в виде карет, мельниц, фонтанов и т.д. При нем придумали поместить часы даже на Кремлевскую башню. В Москве часто случались пожары. После них восстанавливали разрушенное или строили лучше прежнего. Для обеспечения города строительными материалами в Даниловской слободе соорудили кирпичный завод. Расширялся царский дворец, возводились и хозяйственные постройки: Сытный и Кормовой дворцы, Поварня, водопровод в Свибловой башне. Спасскую башню надстроили и в ней поместили часы. Сгоревший Китай-город был отстроен заново, по особому плану. Для каждого вида товаров был предназначен свой ряд. В результате появилось свыше 4 тысяч каменных лавок. Строительство шло не только в Москве. Восстановлены каменные крепости в Новгороде, Коломне, Пскове, Серпухове и др. городах. Построили новые укрепления в Астрахани, Орле и Ярославле. Отремонтирована Заокская оборонительная черта и возводится белгородская линия укреплений длиной 800 верст. До начала 20-х годов XVII века восстанавливали разрушенное, а затем стали строить новые сооружения, возник подъем во всех отраслях экономики. Появились первые мануфактуры с численностью работников 100 чел. и более. В 20-30-е годы ряд стран Европы постиг неурожай. Стали закупать хлеб в России. Право на закупку хлеба использовалось для формирования антипольского союза - его продавали Швеции, Дании, Голландии, Англии и Франции. Иностранные купцы стремились проникнуть на внутренние рынки России. Но это причиняло ущерб отечественным купцам, и с 20-х годов они начали бороться с ними, писали челобитные в Земский собор и царю. Михаил в 1627 г. пошел им навстречу и запретил иностранцам вести розничную торговлю в крупных городах центра. Им разрешалось торговать на севере в Архангельске, Новгороде и Пскове, а на юге - в Астрахани и, частично, Казани и Нижнем Новгороде. Но этот запрет часто нарушался, и только с конца 40-х годов льготы и привилегии иностранцам были окончательно отменены. Активно осваивались территории Приуралья и Западной Сибири. Туда направлялись землепроходцы, а за ними шли рудознатцы и крестьяне. Большой проблемой было продовольственное обеспечение тех районов. Доставка продовольствия из центра России или даже с Поволжья обходилась недешево. Тогда стали искать в Сибири земли, пригодные для сельского хозяйства. Их нашли в бассейне реки Лена. Туда стали направлять крестьян с семьями. Их снабжали семенами и инвентарем за счет казны и освобождали от всех налогов (на первые годы). Михаил проявлял заботу о том, чтобы местное население Сибири не ущемлялось и численно не уменьшалось. Вывозить людей с родных мест не разрешалось, запрещалось и крестить насильно. Ясак рекомендовалось брать с «лаской» и «справедливостью», вольные, инвалиды освобождались от всех налогов. Смоленск имел важное стратегическое значение для России. Он являлся также крупным торговым и культурным центром. Поэтому уже летом 1613 г. для возвращения Смоленска был отправлен полк Д. Черкасского. Но взять его он не смог. Становилось ясным, что к войне за Смоленск надо было серьезно готовиться: укреплять экономику, реформировать армию, находить союзников. Когда финансовое положение страны улучшилось, стали реформировать армию с помощью западных стран, ушедших в военном деле вперед. На службу в российскую армию пригласили иностранных наемников из Швеции, Дании, Голландии и Англии. Католиков не приглашали из-за опасения, что будут устанавливать тайные контакты с католической Польшей. Всего приняли около 5 тыс. человек во главе с полковниками Лесли и фон Дамом. Ранее основу армии в России составляла дворянская конница. Сейчас же стали формировать пехотные и солдатские полки иноземного строя. Они делились не на десятки и сотни как ранее, а на полки и роты во главе с полковниками, майорами и капитанами. Такие подразделения и стали называть полками иноземного строя. Они были подчинены иноземному приказу. В них включались и русские воины: «охочии люди», т.е. добровольцы от разных сословий и «даточные люди». Последних выставляли в обязательном порядке города и монастыри согласно царского указа. Организацией этих воинов занимался вновь созданный приказ сбора ратных людей. Из иностранцев были сформированы ратные и драгунские полки. Их подчинили Рейтарскому приказу. Впоследствии оказалось, что подчинение полков разным приказам вредит организации военного дела. Для вооружения армии закупили за границей 10 тыс. мушкетов, 5 тыс. шпаг, а также фитили, ядра, порох. Постепенно через дипломатические каналы стали формировать коалицию против Речи Посполитой, т.е. Польши. На союз соглашались Швеция, Дания, Турция и даже крымский хан был не против поддержать Россию в борьбе с Польшей. Английский король прислал на помощь московскому царю отряд из 3 тыс. человек во главе с Т. Сандерсоном. Шведам разрешили закупать хлеб в России, и Швеция начинала военные действия против союзницы Польши Австрии. Михаил собрал Земский собор летом 1632 г. На нем были изложены причины неурегулированности отношений с Польшей. Кроме важности для России Смоленска и прилегающих земель, царь сообщил также, что поляки до сих пор считают законным правителем России королевича Владислава. Собор поддержал царя и решил увеличить налоги в 1632-1634 гг. Но возникла проблема с полководцем Д. Пожарский и другие отказались ввиду болезни и др. причин. Основным инициатором войны с Польшей был патриарх Филарет. Он и предложил кандидатуру М. Шеина. Тот ранее отличился успешной обороной Смоленска. К сожалению, сейчас он был уже стар и обладал сварливым характером. Поскольку другой кандидатуры не нашлось, поход возглавил Шеин. В августе 1632 г. русское войско выступило в поход. Первоначально дела пошли успешно. Было взято много городов (Дорогобуж, Белая, Серпейск, Новгород-Северский и др.). Подойдя осенью к Смоленску, Шеин решил его не штурмовать, а взять измором. Кроме того, надо было ждать доставки тяжелой артиллерии, необходимой для обстрела крепости. Осада длилась более года. Армия осталась зимовать вторую зиму. В руководстве войсками возникли конфликты. Стала меняться и международная обстановка. Шведский король Густав погиб. Новые власти настроены были против союза Швеции с Россией. Турция втянулась в долгую войну с Ираном и ей было не до Польши. А крымский хан из союзника превратился в противника: получил сильный ответный удар от Польши под Киевом и совершил набег на Тулу. В Польше королем был избран Владислав. Он был опытным и решительным полководцем и, не мешкая, собрал войско. Со Смоленска он снял осаду и даже создал угрозу окружения русской армии. И это при том, что у него было 16 тыс. человек, а у Шеина - 100 тыс. Царь Михаил собрал Земский собор, чтобы спасать русскую армию. Но помощь уже не понадобилась: Шеин сдал полякам армию на крайне унизительных условиях: полякам оставалась вся русская артиллерия и оружие, воины не имели права в течение 4 месяцев воевать против поляков, русские воеводы должны бросить свои знамена к ногам короля и преклонить колени. Владислав пригласил желающих служить у него. Наемники-иноземцы с радостью согласились. У такого полководца им хотелось служить. В условиях войны это означало предательство. Шеин с 8 тысячами воинов прибыл в Москву. Боярский суд проходил без покровителя Шеина патриарха Филарета. Тот уже умер. Шеин и еще один воевода были казнены. Остальных воевод били кнутом и сослали в Сибирь.

Владислав, окрыленный успехом, рвался к Москве. На пути встали русские полки Черкасского, Пожарского. Поляки остановили свое продвижение в районе Вязьмы. Владислав был ранен, а тут еще пришло известие о нападении турков на южные владения Польши. Обеим воющим сторонам необходим был мир. Поляки предложили вечный мир, и он был заключен в Деулино в 1637 г. По нему за Польшей оставались все 23 города и земли, предусмотренные предыдущим договором о перемирии. Русский царь в своем титуле терял название «государь Смоленский и Черниговский» и обязывался выплатить контрибуцию в размере 20 тыс. руб. Но Владислав отказывался навсегда от претензий на русский престол, признавал законным правителем, т.е. царем, Михаила. Последнее условие играло важную роль в международных отношениях для упрочнения роли России. Последняя война с Польшей показала, что экономика России недостаточно окрепла и организована недостаточно эффективно. России требовалось еще время, чтобы восстановить свои силы и могущество. После Деулинского мира Московия войн при Михаиле больше ни с кем. Однако донские казаки, часто воевавшие с жителями турецкого Азова, решили серьезно разобраться с азовчанами. Они взяли с собой еще 1000 запорожских казаков и с войском общей численностью 4400 человек весной 1637 г. пошли штурмовать Азов. В это время через земли Дона ехал в Москву турецкий посланник Кантакузин. Казаки заподозрили его в связях с Азовом и убили. 18 июня 1637 г. Азов был взят казаками. Все жители города были перебиты кроме греков. Всех пленных христиан освободили. Царю отправили сообщение о завоевании Азова. Царь отвечал, что они поступили дурно. Нигде в мире послов не убивают. И город взяли без царского разрешения. Чтобы избежать войны с Турцией, царь принес извинения турецкому султану и заверил его в братской дружбе. В то время отношения России с Турцией были дружественные. Однако крымский хан опустошил южные земли России и сообщил, что это сделано по приказу султана за взятие Азова.

Турки воевали с Персией, им было не Азова. Затем умер султан Ибрагим Первый. Он то и решил, наконец, наказать казаков. На штурм Азова он отправил войско численностью 200 тыс. человек. Турки совершили 24 атаки на город, но взять его не смогли. Можно представить, какое мужество, храбрость и стойкость проявляли казаки, отбиваясь от несметных войск султана. Турки сняли осаду. Казаки написали письмо царю Михаилу с предложение принять у них Азов и просили помощи: «Мы наги, босы и голодны, запасов, пороху и свинцу нет..., а многие переранены». Можно себе представать, как казаки героически удерживали более 4 лет Азов вдали от границ Российского государства и тем более от Москвы. Царь собрал Земский собор с вопросом, начинать ли России войну с Турцией за Азов. В ходе дебатов выяснилось, что война потребует много денег и других ресурсов, а их и не было в то время у России. Потом решили послать в Азов людей осмотреть, что там осталось. В результате при осмотре оказалось, что от города-крепости по сути ничего не осталось. После этого царь послал казакам грамоту с приказом оставить Азов. Казаки покинули Азов, не оставив от него камня на камне.

Восстановление Московского царства после Смуты

11 июля 1613 г. М. Романов венчался на царство. В этот день ему исполнилось 17 лет. Сразу после венчания были награждены полководцы – освободители. Д. М. Пожарский получил боярский чин, а для Д. Т. Трубецкого было подтверждено его прежнее боярство. Кузьма Минин позднее получил чин думского дворянина. С первых дней царствования Михаил Федорович стремился дать мир и спокойствие измученному народу России, восстановить ее величие. Он начал восстанавливать управление государством: Боярскую думу, приказы, укреплять финансовую систему, формировать войско для защиты от многочисленных врагов.

Надежной опорой нового царя стали Земские соборы. В течение последующих 9 лет они действовали непрерывно как совещательный и исполнительный орган власти. Здесь решались вопросы введения чрезвычайных налогов, о начале военных действий, заключении мира, проведении реформ и т.д. Он состоял из 4-х частей: освященного собора (высшее духовенство), Боярской думы, представителей московского дворянства и купечества и выборных от земли (городов и уездов). Боярская дума была отдельным органом, включавшая 30-40 человек (бояр, окольничих, думных дворян и дьяков). Эта дума создавала временные боярские комиссии (ведение переговоров, судебного разбирательства, руководства отдельными приказами). Ближняя дума состояла из четырех наиболее доверенных бояр и решала секретные дела. Непосредственные функции управления выполняли приказы: Посольский, Погостный, Разрядный, Земский, Стрелецкий, Пушкарный, Казачий, Разбойный (вел борьбу с опасными преступлениями), Челобитный (разбирал жалобы на чиновников), Ямской (ямская гоньба), Холопий (регистрация кабальных записей), Аптекарский, Денежный двор, территориальные приказы Казанский и Сибирский. Во главе приказов находились судьи (бояре или окольничьи), думные дьяки. В каждом приказе была канцелярия с подразделениями на столы (отделы). В города назначались воеводы сроком на 1-2 года. При них находились приказные избы, имевшие структуру как у приказов. Их функции: оборона, строительство дорог и укреплений, мостов и т.д. Сбор налогов входил в обязанности губных старост и целовальников (они целовали крест, принося присягу). В малых городах могли обходиться без воевод. В 120 городах – крепостях были заменены воеводы, осадные и стрелецкие начальники (головы). Для наполнения казны требовалось создавать систему сбора налогов. В течение первого года царствования собирали налоги только за прошлые годы. К имущим людям правительство обращалось с просьбой внести пожертвования в любом размере. В следующем году только для торговых людей ввели чрезвычайный налог – «пятина»- пятая часть всего имущества. На третий год введена пятина для посадского (городского) населения, а на четвертый год - для всего населения. Существовало много дополнительных налогов: «стрелецкие деньги», мостовщина (за перевоз по мосту), «мытные деньги» (завоз товаров на заставы), сбор даточных людей – отправка людей для военных походов, строительства и т.д. Московское царство находилось в состоянии войны с Польшей, Швецией, Астраханским государством, созданным женой Лжедмитрия I Мариной Мнишек и атаманом казаков И. Заруцким. Последний хотел отойти под протекторат персидского царя. Самый большой урон нанесен Смутой сельскому хозяйству. Центральные области государства вообще опустели. В западных районах обрабатывались 5 % пахотных земель, в восточных – 17 %. Население по численности в сельской местности восстановилось только через 10-15 лет. Чтобы его вернуть, был издан указ о сыске беглых крестьян (1614 г.). На хозяев, у которых поселились беглецы с городов или сел, возложены обязанности заплатить за них налоги за все годы проживания. Внутри государства повсюду грабили и опустошали города и села казаки. Не было области, которая не страдала бы от их насилий. Даже летописец отмечал, что даже в древние времена таких мук не бывало. Поэтому правительство отправило против Заруцкого два войска: под началом Хохлова и Одоевского. Жители Астрахани ввиду жестокостей казаков восстали против Заруцкого. Последний вынужден был укрыться в Астраханском кремле. Но дожидаться прихода войска он здесь не стал и ушел. Уйти далеко не смог, был настигнут, арестован и отправлен в Москву. В итоге Заруцкого посадили на кол, сына Марины Ивана повесили, а она сама вскоре умерла в тюрьме. Другим атаманом, особенно свирепствовавшим, был Баловень. Уговорить казаков прекратить бесчинства был послан суздальский архиерей. Но казаки не унимались, осадили Вологду, Ярославль и дальше пошли в поход на Москву, затем остановились на Троицкой дороге. Против них выступил с войском боярин Лыков и разбил казаков. Часть их была поймана и разослана по тюрьмам, а Баловень казнен. На Севере опустошали Двинскую область черкасские и малороссийские казаки. Но они были в конце концов перебиты местными жителями. В 1615г. началась перепись вольных казаков. Их распределяли по гарнизонам, наделяли землей и денежными окладами. Зачисление на службу положило конец беспорядкам. Юго – Западные области опустошали поляки во главе с Лисовским. Последний был исключительно опытным и выносливым наездником. Пожарский погнался за ним, но сам слег от тяжелой болезни. Немалая часть русских земель находилась в руках шведов. Они захватили и Великий Новгород. Король Густав мечтал посадить на трон своего брата Карла-Филиппа. Между русскими и шведскими войсками шли сражения. В сентябре 1613г. под Новгород были посланы войска под началом князя Трубецкого. Но их постигла неудача. Делагарди их оттеснил и русские понесли большие потери. Густав-Адольф со своим войском взял Гдов и в июле 1615 г. осадил Псков. Взять его он не смог. Но шведский король сам хотел мира, опасаясь Польши и Дании и своих внутренних смут и имея недостаток деньгах. Переговоры о мире со шведами начались в январе 1616 г., но окончились безрезультатно. Они были возобновлены через год в феврале 1617 г. в Столбове. Здесь был заключен вечный мир. Шведы вернули России Новгород, Русу, Порхов, Гдов, Ладогу, но оставили за собой южный берег Финского залива с Невой и городами, Иван-город, Ям, Копорье, Орешек. Это были те города, которые с трудом вернул России Б. Годунов в 1595 г. Густаву Россия обязывалась выплатить 20 000 руб. Густав был очень доволен. Его врагами оставались теперь только Польша и Дания. Он получил деньги, в которых нуждался, и затем хвастался на сейме в Швеции, что Россия теперь не может спустить на воду в Балтийское море ни одного корабля без его позволения. Но России тоже был выгоден этот мир. Ибо ей возвращалась богатая Новгородская область и стало на одного врага, претендента на царский престол, меньше. Теперь можно было все силы бросить против главного противника – Речи Посполитой Но Польша тоже была истощена и соглашалась заключить перемирие. Переговоры начались еще осенью 1616 г. в местечке между Смоленском и Вязьмой. Россия требовала вернуть Смоленск и всех пленных. Острые споры переросли в вооруженный конфликт, в ходе которого польских послов побили и взяли в плен. Тогда польский король отправил против Москвы войско во главе со своим сыном Владиславом, чтобы отомстить «За поругание послов». Но у королевича была и своя цель – получить царский престол силой. В апреле 1617 г. он вступил на русскую территорию. Войско его было небольшое – 11 000 человек. Но у России не было сил, чтобы остановить даже его. Все основные войска она разослала по пограничным гарнизонам и готовилась к обороне. Владислав взял Дорогобуж, Вязьму. Перед Москвой оставалось одно препятствие – Можайск. Но ему навстречу был выслан отряд во главе с Б. Лыковым и Б. Черкасским. Тем самым удалось остановить наступление поляков, которые вынуждены были зимовать в Вязьме. Весной 1618 г. боевые действия возобновились. Поляки обошли Можайск и пошли к Москве. 2 сентября начались бои у Донского монастыря. Царь Михаил понимал, какую опасность представляет для него лично королевич. Но он не покинул Москву и возглавил оборону столицы. Это придавало стойкости и мужества защитникам города. Владислав не один шел на Москву. С юга к ней спешил малороссийский гетман Конашевич Сагайдачный. Он разорил по пути города Путивль, Ливны, Елец, Лебядянь. Когда 20 сентября Владислав остановился в Тушине, гетман соединился с ним. Поляки имели прекрасную конницу, но она не могла взять штурмом крепостные стены. Решено было пойти на хитрость и взорвать Арбатские ворота. Но об это царю сообщили французские инженеры. Поэтому после взрыва ворот штурма не получилось, ибо у ворот вышли царские полки и отогнали поляков. Королевич пошел к Троице – Сергиеву монастырю и хотел его взять штурмом. Русские крепостные стены ему не удалось преодолеть и здесь. И он понял, что россияне не хотят быть его подданными, а занять престол силой он не может из-за высокой прочности русских крепостей. Он вынужден был сесть за стол переговоров в с. Деулине, возле Троице-Сергиева монастыря. 1 декабря 1618 г. было наконец подписано перемирие на 14 лет и 6 месяцев. Россия получала назад Вязьму, Заволочье, Козельск, Мещовск, Новгород-Северский, Серпейск, Стародуб и всех пленных. Она взаимно передавала польских пленных, уступала Польше Смоленск, и Северскую землю (Белую, Невель, Красный, Дорогобуш, Рославль, Почеп, Трубчевск). Королевич не оставил претензий на царский трон и стороны оставили это дело на суд Божий. Примерно через полгода произошел обмен пленными. Это случилось недалеко от Вязьмы. Поляки вернули митрополита Филарета Никитича, отца царя Михаила, боярина Шеина, Томилу Луговского и т.д. Филарет был назначен патриархом и начался в России дуумвират или двоевластие – совместное правление царя Михаила и его отца Филарета. Филарета также величали «великий государь». Они вдвоем подписывали грамоты, вдвоем принимали послов и им обоим преподносили дары, подарки. Историки (С. Ф. Платонов) характеризуют царя Михаила как умного, мягкого, но бесхарактерного. А Филарет Никитич был человеком крутого и жесткого нрава. В молодости он был первым красавцем и щеголем в Москве. Но неволею был пострижен в монахи. Затем испытал жизнь в Тушинском лагере, тюрьму и польский плен. Эти трудности еще более закалили его волю и сделали характер еще более сильным. Он сделался умным, суровым, даже с деспотическим характером. В его лице Москва получила умного администратора, действовавшего с конкретными целями. До приезда Филарета в Москву в окружении царя Михаила находились недостойные люди, например, братья Салтыковы и другие. Они пользуясь добротой и мягкосердечием молодого и малоопытного государя «только и делали, что себя и родню свою богатили, земли крали и во всяких делах делали неправду». Филарет обнаружил преступления Салтыковых и сослал их. Хотя некоторые лица жаловались на строгость Филарета, но большинство видело, что он избавил престол от своеволия приближенных к нему временщиков, защищал достойных людей, проявлял милость. С возрождением России укреплялись ее контакты с зарубежными странами. Дружеские отношения установились со Швецией. Ее король Густав-Адольф враждовал с Польшей и вел трудную борьбу в Германии. Он хотел добиться расположения Московского двора, утверждал, что римский папа и католическая Польша угрожают протестантской державе Швеции. Покончив с ней, они непременно примутся за искоренение и греческой веры в России. Поэтому Швеции и России следует крепить союз против католицизма. Идя навстречу шведам, им было разрешено покупать в России беспошлинно хлеб, смолу, селитру. В Россию в 1631 г. впервые прибыл представитель шведского двора. Посредником при заключении Столбовского мира со Швецией была Англия. Кроме этого, английский король Иаков прислал царю взаймы 20 000 руб. на военные нужды. В 1620 г. представитель короля прибыл в Москву и попросил разрешения на торговлю с Персией и провоза товаров по Волге. Когда речь зашла о пошлинах, англичанин отказался от своей просьбы, т.к. хотел возить товары беспошлинно. В 1615 г. царь сообщил французскому королю о восшествии на престол и попросил помощи в борьбе против Польши и Швеции. Но русский посланник уехал из Франции ни с чем. В 1629 г. в Москву впервые прибыл французский посол. Он предложил союз и попросил разрешения провозить товары для торговли с Персией через Россию. Об этом попросили еще голландский и датский послы. Им всем было отказано, т.к. они могли покупать персидский товар у русских купцов. Правительство царя Михаила дало разрешение англичанам и голландцам на торговлю внутри России с уплатой половины пошлины.

Экономика и управление

Для освобождения территории России от врагов – завоевателей, укрепления ее границ требовалось развивать, реформировать и укреплять армию, увеличивать расходы на ее содержание. У государства главным источником для этого было увеличение налогов и сборов. Так, в 1680 г. армия в России насчитывала 200 000 воинов. Это было в 2 раза больше, чем 100 лет назад. В старые времена основу армии составляло дворянское ополчение. Дворянин обязан был явиться на службу на коне, вооруженным и обмундированным. Чтобы он мог это сделать, ему требовалось иметь в своем поместье не менее 15 человек крестьян. Но существовали помещики, у которых было меньше крестьян, либо вовсе разорившиеся. Такие не могли служить государю. В Европе важную роль в армиях стали играть хорошо вооруженные солдатские полки, наступающие сомкнутым строем. В России традиционно преобладала дворянская конница. Разгром войска Шеина под Смоленском показал, что русская армия нуждается в срочной реформе. И под Смоленском были пехотные полки, но они состояли из иностранных наемников, были не стойки в боях и легко перешли на сторону противника – польского короля Владислава. Для создания современной армии в России вводится рекрутский набор в солдаты. Первоначально 20 крестьянских домов поставляли одного рекрута. Причем, действовал принцип круговой поруки. Если рекрут, скажем, дезертировал и не был пойман, община должна была взамен послать другого рекрута. Создавались также драгунские и рейтарские полки из так называемых «даточных людей». В таких полках были иностранные командиры. В них принудительно призывали на службу из расчета 1 человек на каждые 100 дворов, т.е. они давали рекрутов. Стрелецкое войско больше годилось для охранных и полицейских функций. На содержание армии шло свыше половины государственных доходов (62%). В 1679-1680 гг. это составляло около 700 000 рублей. Чтобы получить такие деньги, государство в первые годы правления царя Михаила 7 раз вводило особые дополнительные налоги. Например, один из них назывался пятиной и составлял пятую часть (20%) от всего имущества домовладельца или землевладельца. А во время правления его сына Алексея дополнительные налоги вводились 8 раз. Причем, дворяне, духовенство и купцы освобождались от обычных налогов или имели большие привилегии и льготы. Не платили налоги и холопы, составлявшие в период царствования Михаила около 10% населения. Так что налоговое бремя ложилось на плечи простого народа. Кроме налогов крестьяне обязаны были нести трудовые повинности: работать на помещика 2-4 дня в неделю, участвовать в строительстве и ремонте дорог, мостов, нести ямскую повинность и др. В конце XVI- начале XVII вв. в России было почти подряд 5 неурожайных лет. Население сильно страдало от голода, и вынуждено было уходить на южные или восточные окраины государства. Жители малых городов, уходили в большие города в частности в Москву. Правительство приняло меры к возврату беглых на свои территории. Те хозяева, у которых они жили, обязаны были заплатить за беглых все неуплаченные налоги за все годы проживания. Основу экономики составляло сельское хозяйство, ремесло, зарождавшаяся промышленность и торговля. Поскольку Россия имела огромную территорию и она увеличивалась за счет освоения новых земель на юге и востоке, то рост объема производства достигался не за счет увеличения урожайности, а за счет распахивания новых земель. Это и называется экстенсивным развитием хозяйства вместо интенсивного. Последнее имело распространение в Западной Европе. Правительство России принимало меры к росту производства продукции. Оно способствовало заселению и освоению новых плодородных земель. Переселенцам давали льготы, а беглецов, поступивших на службу или на работу в пограничные крепости, запрещено возвращать на прежние места. Крупным поставщиком зерна становится Поволжье. В Поморье развивалась соледобыча. На Северо-Западе выращиваются лен и конопля, производятся из них холсты, оснастка для судов. Наиболее крупные производства были расположены в Вологде, Костроме, Новгороде, Ярославле, Пскове. Кожевенное производство располагалось в Вологде, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле. Железоделательная промышленность находилась в Устюжско-Железнопольском и Тихвинском районах, в Кашире, Серпухове, Туле. Москва развивалась как центр ювелирного, стекольного дела и металлообработки. Здесь работало свыше 150 кузниц. Возникали и крупные для того времени мануфактуры. Их было около 60. Основывали их государство, бояре, купцы и удачливые ремесленники. Применялся на них как труд крепостных людей, так и вольнонаемных. Они получали распространение на Урале, в Олонецком крае, Туле и Кашире. Но самые крупные были в Москве – пороховое, оружейные, швейные, ткацкие, стекольные, пушечный и монетный двор. Производство все больше ведется не по заказу, а на продажу, т.е. рынок. Поэтому быстро развивается торговля и складываются ее крупные центры. Ими становятся Москва, Ярославль, Великий Устюг, Нижней Новгород. Возникают крупные и регулярные ярмарки Макарьевская, Ирбитская, Свенская. Россия развивает международную торговлю, вывозя зерно, пеньку, смолу, меха, икру, мед, воск и другие товары. Ввозит сукно, оружие, металлы, ткани, ювелирные изделия. То есть в вывозе уже тогда преобладает сырье и полуфабрикаты, а в импорте – готовые изделия. Торговля осуществляется в основном через Архангельск (единственный морской порт), Новгород, Смоленск, Псков. Торговля с восточными странами шла через Астрахань, Тобольск, Тюмень. В международной торговле преобладали иноземные купцы. Они в течение длительного времени занимали господствующие позиции по сравнению с российскими купцами, т.к. имели от царского двора преимущества и привилегии. Почему двор благоволил к иностранцам? Они могли дать займы правительству, поставляли оружие и т.д. Только во второй половине XVII в. с принятием в России таможенного Устава (1653 г.) и Новоторгового Устава (1667 г.) русские купцы уравнялись с иностранцами и даже получили преимущества (с иностранцев взималась большая пошлина и им запрещалась розничная торговля в России). Но самым большим препятствием в широком развитии внешней торговли и экономики в целом являлось отсутствие выхода в Балтийское море. В XVII в. Россия делилась на 250 уездов, те в свою очередь состояли из станов и волостей. Для правильного налогообложения надо было составить новые писцовые книги. В сохранившиеся уезды были посланы писцы, чтобы составить новые книги. В разоренные в Смуту уезды были отправлены дозорщики. Те должны были осмотреть, что осталось в этих уездах и составить дозорные книги. В 1620 г. по всей России были разосланы правительственные грамоты. В них под страхом жестокого наказания запрещалось воеводам и приказным людям брать взятки, а жителям городов и уездов давать их. Особенно страдало население от насилия местных властей в отдаленных территориях, например, за Волгой, в Сибири и т.д. В XV в. в России при Иване IV было введено местное самоуправление. Оно имело целью ограничить злоупотребление назначаемых правителей-наместников городов и волостей. Население получило право в городских и сельских общинах самим выбирать судей и правителей. Новые выборные власти назывались: губные старосты, излюбленные головы, земские судьи и др. Но в некоторых местах по-прежнему управляли наместники. Во время смуты самоуправление исчезает. Функции управления переходит в руки военной власти, т.е. воевод как областных правителей. В результате в начале XVII в. в руках воевод сосредоточились все отрасли управления и суда. Они обращали это к своей выгоде, допуская злоупотребления, включая взятки, вымогательства и т.п. Добиться справедливости можно было только после обращения в Москву с жалобами, называемыми челобитными или челобитьями. Поскольку число жалоб росло, на учрежденный в 1619 г. сыскной приказ возлагалась работа по сыску беглых крестьян, а также рассмотрение жалоб на злоупотребление воевод. В 1621 г. на места во все земли была отправлена грамота, в которой строго запрещалось общинам давать взятки воеводам, работать на них и выполнять из незаконные требования (Платонов 369-370). Злоупотребления, несмотря на эти меры, продолжали иметь место. В 1627 г. снова восстанавливается местное самоуправление. Снова вводятся губные старосты, которых рекомендуется избирать их числа лучших дворян, т.е. более состоятельных людей. Староста сосредотачивал в своих руках и управление, и судопроизводство, становясь и земским судьей. Многие города воспользовались этой возможностью и избрали себе губных старост. Но были случаи, когда города просили заменить избранного старосту на царского воеводу. Это объяснялось и тем, что на местах мало было людей, по своим способностям могущим выполнить столь сложные и ответственные функции. Ибо все подходящие люди уже были забраны на государственную, военную и иную службу. Это стало одной из причин того, что во второй половине XVII в. снова начинает заменяться местное самоуправление на управление наместниками, воеводами. Самоуправление сохраняется только в отдельных местах, например, на Севере, в Сибири. Здесь вообще не было дворян, помещиков и крепостных крестьян.

Сословия

В середине XVII в. в центральных и местных канцеляриях служило 1600 человек. К 1700 году их стало около 4600. Духовное сословие включало 100-110 тыс. церковнослужителей и членов их семей мужского пола, а также 7-8 тыс. монахов. Государство ограничивало церковное землевладение. С 1649 г. церкви было запрещено увеличивать свои земельные владения. Имевшиеся у нее слободы и города (белые) были ликвидированы. Отныне (с 1649 г.) они тоже обязаны были платить налог государству. Церковь потеряла также свои судебные и административные привилегии. Основными плательщиками налогов в пользу государства были крестьяне и посадское население. Крестьяне были государственные (работали на так называемых черных землях), дворцовые (работали на землях, принадлежавших царскому двору) и крестьяне, работавшие на землях, принадлежащих церквям и монастырям. Все они платили налоги в пользу государства или царского двора. Последнюю категорию составляли крестьяне частновладельческие, которые работали на землях помещиков или дворян, бояр. Эти платили оброк в пользу хозяина и обрабатывали его земли (барщина, 2-4 дня в неделю). К посадскому населению относились жители посадов, территории, расположенных за центральной укрепленной частью города. Это ремесленники и торговцы. По Соборному уложению 1649 г. они были прикреплены к посадам и не могли их покидать, выезжать на место жительство в другое место. Этим же уложением был отменен срок сыска беглых крестьян. Это означало юридическое закрепление крепостного права. Хотя, кто такой крепостной, какие его обязанности, есть ли у него какие-то права и т.д., это юридически не регламентировалось, то есть законоположения о крепостном крестьянстве в России не существовало. Крестьяне находились отныне в полной власти помещика, который решал все их жизненные вопросы. Только столетие спустя, когда стали известны случаи издевательств, истязаний и убийств помещиками своих крестьян, государство пыталось принять меры против таких помещиков. Кроме обычных налогов правительство вынуждено было вводить и чрезвычайные. Они были вызваны общим разорением экономики, падением доходов государственной казны и необходимостью ведения войн по возврату захваченных во время смуты территорий, охране границ путем укрепления сети крепостей и увеличения числа людей, их обслуживающих. Кроме прямых были и косвенные налоги: таможенные сборы, кабацкие и стрелецкие деньги, хлебные запасы, городовое и мостовое дело. Такие налоги платились обычно всем городом. Население также было обязано принимать на своих дворах ратных людей, царских гонцов, иностранных послов. Их надо было кормить, а также их слуг и лошадей. Все население обязано было с 1627 г. поставлять подводы для государственных перевозок. Их количество определялось специальными нормами. Так, митрополиты должны были выделить по 20 шт. Принимались законы, регулирующие судопроизводство, оберегающие здоровье и общественный порядок. Так, закон о бесчестье запрещал выдавать виноватого «головой» обиженному. Теперь виновный обязан был платить крупный денежный штраф. Запрещалось пьянство. Пить разрешалось только по большим праздникам несколько раз в году. Замеченных в пьянстве сажали в тюрьму, били кнутом и водили по городу. Запрещалось открывать корчмы в крупных торговых городах и в гостиных дворах. Запрещалось курение табака. За это ранее даже резали носы. Это было связано и с охраной здоровья и с пожарной безопасностью.

Царствование Алексея Михайловича

Только патриарха Филарета величали «великий государь», остальных патриархов звали «великий господин». Но царь Алексей Михайлович стал звать патриарха Никона великий государь, и все стали его так звать. Никон не любил немцев, иностранцев вообще. Вообще, таких консерваторов было много среди московской знати. За ней стояла масса московского общества. Но существовали и западники (их было мало). Это писатели: Крижанич и Котошихин (потом бежал на запад и написал много о России); практики: Ртищев, Ордын – Нащокин, Матвеев, а также киевское монашество (Симеон Полоцкий и др.) Если бы в середине XVII в. появился Петр I, реформы были бы начаты уже тогда (имелось брожение в обществе и т.д.). Алексей Михайлович – это человек с голубыми глазами, светящийся добротой, имел полное и румяное лицо, чересчур полную фигуру. Его взгляд не пугал, а одобрял. По характеру вспыльчивый и бранчливый. Но легко от брани переходил к ласке. Алексей Михайлович, по отзывам многих, царь «прекрасный и благородный, но слишком мягкий и нерешительный человек». Царь Алексей Михайлович однажды на заседании Боярской думы был возмущен бестактной выходкой своего тестя – боярина. Царь изругал его, побил и пинками вытолкал из комнаты. Но затем отношения были прежние, оба забыли тот случай. Царь любил раздавать милостыню. Иногда сам обходил тюрьмы, раздавал подаяние. Принимал сам челобитные. Имел склонность к юмору, как и его сын Петр (и словом, и делом). Когда утром стольники опаздывали к нему на службу, он их купал в пруду. А потом садил за стол поесть. Это было «по-доброму, без обид». Но его сын Петр жестоко издевался над своими собутыльниками. Любил читать, был очень религиозен. Главный духовный интерес – спасение души. Знал все церковные праздники, соблюдал все обряды и посты. Ревниво оберегал чистоту религии. Очень заботился о порядке: везде и в церкви, и в государственных мероприятиях. Имел страсть к соколиной охоте, а потом - к сельскому хозяйству. Любил повторять слова: «жизнь не есть печаль, а от печали нужно лечиться, нужно гнать ее - так и Бог велел». При всей своей живости и уме был безвольный и временами малодушный человек. Не мог взять в свои руки настроение окружающих, не мог круто наказать виновного, мог вспыхнуть, даже ударить, и тут же искал примирения. Важнейшим юридическим документом эпохи этого царя является Соборное уложение 1648 г. Это кодекс, а не судебник. В нем предусмотрены: - отмена срока сыска беглых крестьян; - запрет церкви приобретать вотчины; - учреждение монастырского приказа – теперь ему стали подсудны церковные дела; - закрепление посадского населения. Постепенно бояре превратились в чиновников, введено равенство всех перед законом, властью и судом. Соборы заменяются совещаниями заинтересованных лиц. Они были органом средних классов. В 1656 г. по предложению боярина Ртищева введены медные деньги по цене серебряных. Тогда в России не было золотых монет. Ходили немецкие червонцы (ценность 1 руб.) и серебряный ефимок (талер) = 42руб. 50 коп. при перечеканке. Медных денег выпустили слишком много. Возникла страшная дороговизна. За 5 лет количество денег в обращении достигло 20 млн. руб. Огромные злоупотребления допустил тесть царя, который начеканил незаконно до 100 тыс. руб. Лица, заведовавшие чеканкой, чеканили из своей меди себе и «по блату» другим - фальшивые деньги. За это 400 человек сидели в тюрьме и 7 тысяч были казнены. Еще сотни сосланы. Уложение 1648 г. имело поправки и дополнения: в 1649-1675 гг. их было 600; при Федоре Алексеевиче – 300; 1682-1690 гг. еще до 625 (до 1535 указов). Кормчая книга или Номоканон – памятник греческого церковного права. В Греции издавался с VI в. У нас переведен в XI в. и стал законом в церковных делах. Постановления византийского императора были у нас законом и для церковного, и для светского суда (градские законы). Все это - важный источник для Соборного уложения. В первых богослужебных книгах при Иване IV – допущено при переписывании много ошибок; тоже – при Шуйском. Первая школа (для церковных нужд) – учреждена с 1632 г. Создал ее архимандрит Иосиф. Умер и дело заглохло. При нем сложилось двоеперстие (когда молились складывали не 3, а 2 пальца).

Церковная реформа

Роль Москвы в православном мире возрастала, а Византии – падала. Это особенно заметно стало после захвата столицы Византии Константинополя турками, исповедовавшими, как известно, мусульманство. Главный христианский храм – Собор Святой Софии в Константинополе – превратили в мусульманскую мечеть. Бывшая столица Византии переименована в Стамбул. Византийский патриарх терял свой авторитет и могущество. Его представители часто приезжали в Москву за материальной и иной помощью. Для духовного сближения Московской Руси с другими православными странами мира требовалось проведение реформ. Многие формы отправления религиозных обрядов изменились в Московии и стали отличаться от другого православного мира и, прежде всего, греческой или византийской церкви. Например, в Москве крестились не тремя пальцами, а двумя, крестный ход совершался не против солнца, а по ходу солнца, говорили и писали Исус вместо Иисус и т.д. Кроме того, в Московии утвердилось многоголосие: в церкви одновременно пели сразу несколько разных песнопений, читалась не одна молитва, а две молитвы. В главные церковные книги псалтырь и катехизис во время многочисленных переписываний вкрались ошибки, надо было сверить новые книги со старыми русскими и греческими и внести в них исправления. При обсуждении церковной реформы сформировалось два направления: одно – за проведение реформ, опираясь на старые традиции и обычаи, за изоляцию Московии от остального мира во избежание проникновения латинской ереси из католического Рима. Другие считали, что надо усваивать все положительное, что уже имеется у других народов. Это было началом раскола. При осуществлении реформы (ее проведение одобрено церковным собором в 1654 г.) противоречия обострились. Этому способствовали и некоторые личные качества тогдашнего патриарха Московского царства Никона. Он очень энергично взялся за проведение реформы. Но в спешке были закуплены греческие книги, напечатанные в Италии. Противоречия обострились, противники Никона, прежде всего протопоп Аввакум, Иван Неронов, говорили, что в эти книги вкралась латинская ересь. До этого они категорически выступали против реформы перстосложения, т.е. введения обычая креститься не двумя пальцами, как это сложилось на Руси в последние десятилетия, а тремя пальцами, как это было принято в старые времена в Москве и во всем православном мире. Церковная реформа не меняла сути религии, а касалась только нескольких обрядов, о чем уже говорилось. Но против реформы выступил ряд церковных служителей, а затем и простые люди во многих регионах Московского государства. Никон проводил реформу жестко, беспощадно наказывая тех, кто сопротивлялся или допускал ошибки в ходе реформы. Он проявлял нетерпение и нетерпимость и не учитывал особенностей, характера русских людей в те времена. А тогда Московия развивалась во многом изолированно от остального мира. Простые люди относились тогда с большим недоверием ко всему иностранному, заморскому. Даже среди московской знати было много тех, кто был очень самоуверен и ограничен, убежден, что в России все делалось лучше, чем за рубежом, и ничего менять не надо. Даже когда позднее Петр I собирался начинать войну за выход России к морю, некоторые бояре ему говорили: «Зачем нам море, зачем нам вода? Вода нужна, чтобы ее пить и мыться в бане, а такой воды у нас очень много!». Но такую же нетерпимость к нововведениям, непримиримость испытывала и другая сторона. Люди в массовом порядке уходили куда – нибудь подальше в глухие места – в тайгу, в горы, чтобы сохранить свой старый уклад жизни, свои сложившиеся традиции и обычаи. В некоторых местах в знак протеста устраивались массовые самосожжения, например, всей деревней. Церковные книги были направлены и разосланы во все места государства. Но не все их принимали, старались жить по старым обычаям. Особенно упорствовали монахи Соловецкого монастыря. Они писали царю: « В новых книгах Никона патриарха вместо Исус напечатано с приложением лишней буквы Иисус, что нам грешным страшно и помыслить…». Бунт соловецких монахов длился в течение 8 лет и был подавлен посланным туда царским войском. Особую остроту расколу придало поведение патриарха Никона. Он был богатырь ростом более дух метров, происходил из крестьян, обладал от природы незаурядным умом, но не имел должного образования и воспитания. В своих чувствах и устремлениях он не знал меры. Царь Алексей Михайлович считал его своим лучшим другом, но Никон в своем безмерном стремлении к власти (его, как и царя, называли «великим государем») не мог остановиться. Он упорно стремился поставить власть патриарха выше власти царя и стать во главе теократического государства как папа в Риме. Этого не мог ему позволить даже добросердечный и мягкий царь Алексей Михайлович. В конечном итоге Никон уединился в одном из монастырей (Воскресенском) и в течение восьми лет не исполнял обязанности патриарха, так выражал свой протест царю. Он надеялся, что царь уступит ему и позовет его обратно. Никон продолжал резко выступать против царя и в письмах к греческим архиереям. Он мыл паломникам ноги. Надел на себя вериги весом 5 кг. Наряду с рядовыми монахами, каменщиками строил Воскресенский храм в Новом Иерусалиме. Здесь по его замыслу строилась точная копия православных святых храмов в древнем Иерусалиме, чтобы все православные могли как бы побывать в святом Иерусалиме. В 1666 г. в Москву прибыли два патриарха - Александрийский и Антиохийский. На церковном соборе Никон был низвергнут из патриархов и заточен в Белозерский монастырь. Это было наказание за самовольное оставление патриаршего престола, за самовольные (без разрешения Собора) жестокие наказания и проклятия духовных лиц, за неприглядные поступки против патриархов, царя и бояр. Только в царствование Федора Алексеевича (около 1680 г.) умирающего Никона разрешили перевезти из Белого озера в Воскресенский монастырь. Но в дороге (в г. Ярославль) он умер.

Воссоединение Украины с Россией